Platyhelminthes adalah salah satu filum dari

kingdom animalia yang anggotanya mencakup jenis-jenis cacing yang memiliki bentuk tubuh pipih dorsoventral. Nama platyhelminthes sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu platy yang berarti pipih dan helminth yang berarti cacing.

A. Ciri-Ciri Platyhelminthes- Mempunyai bentuk tubuh pipih.

- Tidak mempunyai rongga tubuh (selom).

- Simetris bilateral, tubuh triploblastik.

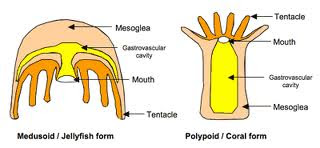

- Pencernaan dengan gastrovaskuler.

- Bernapas dengan seluruh permukaan tubuh.

- Tidak memiliki sistem peredaran darah.

- Mempunyai ganglion sebagai sistem syaraf.

- Memiliki sel api sebagai alat ekskresi.

- Pada umumnya bersifat hemafrodit, yang artinya terdapat dua jenis alat kelamin yaitu jantan dan betina dalam satu individu namun jarang terjadi pembuahan sendiri.

B. Struktur Tubuh PlatyhelminthesPlatyhelminthes mempunyai tubuh berbentuk pipih tanpa ruas-ruas yang dapat dibagi menjadi bagian anterior (kepala), posterior (ekor), dorsal (punggung), ventral (daerah yang berlawanan dengan dorsal), dan lateral (bagian samping tubuh). Platyhelmintes memiliki tubuh dengan simetri bilateral, hewan ini merupakan triploblastik yang tersusun atas tiga lapisan jaringan yaitu ektoderm (lapisan luar), mesoderm (lapisan tengah), dan endoderm (lapisan dalam).

C. Klasifikasi PlatyhelminthesPlatyhelminthes dibagi menjadi empat kelas, yaitu Turbellaria (cacing berambut getar), Trematoda (cacing isap), Cestoda (cacing pita), dan monogenea.

1. Turbellaria (Cacing Berambut Getar)

Planaria sp. adalah salah satu contoh spesies yang termasuk dalam kelas Turbellaria. Cacing ini bersifat karnivor dan hidup bebas di perairan seperti di sungai, kolam, atau danau. Planaria memiliki panjang tubuh antara 5-25 mm. Hewan ini bergerak dengan silia yang terdapat pada bagian epidermis tubuhnya.

Planaria memiliki sistem pencernaan yang masih sangat sederhana yang terdiri dari mulut, faring, dan rongga gastrovaskuler (usus). Hewan ini tidak memiliki anus sehingga sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan dikeluarkan kembali melalui mulut.

Planaria mengeksresikan sisa metabolisme tubuh yang berupa nitrogen melalui permukaan tubuhnya yang dilangkapi oleh sel api. Cacing ini memiliki sistem saraf yang berpusat di ganglia pada bagian kepala yang kemudian bercabang-cabang membentuk sistem syaraf tangga taali. Planaria dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Perkembangbiakan secara seksual terjadi saat sel sperma membuahi sel telur betina. Planaria bersifat hemafrodit, sehingga tak akan pernah tejadi pembuahan sendiri. Reproduksi planaria secara aseksual terjadi melalui proses fragmentasi atau memotong diri. Setiap potongan tubuh akan beregenerasi sehingga akan membentuk individu baru.

2. Trematoda (Cacing Isap)

Semua anggota kelas ini bersifat parasit yang hidup di dalam tubuh hewan maupun manusia. Cacing ini mempunyai alat hisap (sucker) yang terdapat pada bagian mulut atau ventral tubuhnya yang dilengkapi dengan gigi kitin. Permukaan tubuh trematoda tidak dilengkapi dengan silia namun mempunyai kutikula untuk mempertahankan diri.

Contoh spesies anggota trematoda adalah

Fasciola hepatica (cacing hati). Cacing ini mempunyai bentuk tubuh yang mirip seperti daun dengan ukuran panjang 2-5 cm dan lebar 1 cm. Fasciola hepatica hidup sebagai parasit di dalam kantong empedu hati ternak. Saluran pencernaan cacing ini terdiri atas mulut yang terdapat di bagian ujung anterior dilengkapi dengan alat hisap bergigi kitin untuk melekatkan diri.

- Daur Hidup Fasciola hepatica

Fasciola hepatica bersifat hemafrodit dan berkembang biak secara generatif. Daur hidup cacing ini dimulai saat telur Fasciola hepatica dewasa yang berada di saluran empedu hewan ternak keluar bersama feses. Pada tempat yang tepat, telur yang telah fertil tersebut akan menetas sebagai larva bersilia yang disebut dengan mirasidium. Mirasidium kemudian masuk ke dalam tubuh siput karena tidak bisa bertahan di alam bebas lebih dari 8 jam. Di dalam tubuh siput, mirasidium akan tumbuh menjadi sporosista, lalu berkembang menjadi redia (larva kedua), kemudian menjadi serkaria (larva ketiga).

Serkaria mempunyai bentuk tubuh seperti berudu yang dapat berenang bebas. Serkaria kemudian keluar tubuh siput lalu hidup menempel di rumput kemudian membentuk metaserkaria. Jika rumput yang terdapat metaserkaria tersebut dimakan oleh hewan ternak, maka metaserkaria akan tumbuh besar di organ hati. ulang kembali. Siklus pun kemudian akan terUntuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar di bawah ini.

Selain cacing hati, ada juga anggota kelas trematoda lain yang hidup sebagai parasit di organisme lain yaitu

Clonorchis sinensis dan

Opisthorchis sinensis yang hidup sebagai parasit di dalam tubuh manusia. Kedua cacing ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui inang perantara (sebagai tempat hidup larva) ikan air tawar dan keong yang dimakan manusia.

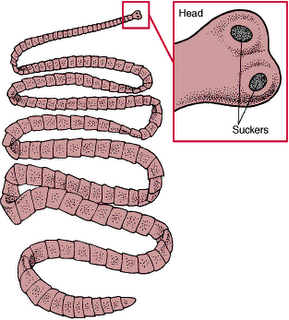

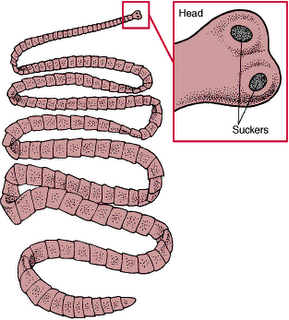

3. Cestoda (Cacing Pita)

Cacing pita memiliki ciri khusus berupa bentuk tubuhnya yang pipih dan memanjang seperti pita. Cacing jenis ini tidak mempunyai saluran pencernaan karena sari-sari makanan akan langsung bisa diserap melalui permukaan tubuhnya. Tubuh Cestoda terdiri dari ruas-ruas yang disebut dengan proglotid. Setiap proglotid pada cacing pita mempunyai sistem reproduksi dan ekskresinya sendiri, oleh karena itulah cacing pita dianggap sebagai koloni individu.

Contoh cacing pita antara lain adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Cacing ini adalah parasit pada tubuh manusia dengan inang perantara hewan babi dan sapi. Cacing ini masuk kedalam tubuh sapi atau babi melalui larva Taenia .sp yang termakan kedua hewan tersebut. Larva yang tertelan kemudian akan berada di usus halus dan tumbuh menjadi heksakan. Larva ini kemudian akan menembus usus halus lalu terbawa oleh aliran darah dan masuk ke dalam daging. Jika daging babi atau sapi ini dimakan oleh manusia, maka cacing ini akan masuk dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam tubuh manusia. Cacing pita dewasa dapat mencapai ukuran panjang tubuh hingga 20 cm. Dan berikut adalah gambar ilustrasi daur hidup Taenia .sp.

4. Monogenea

Hewan monogenea umumnya adalah parasit yang hidup pada tubuh ikan. Hewan ini tidak memiliki rongga tubuh dan mempunyai sistem pencernaan yang sangat sederhana berupa mulut, usus, dan lubang anus. Monogenea adalah hewan hemafrodit, hewan ini tidak mengalami fase aseksual. Telur Monogenea yang menetas akan mengalami fase larva yang disebut dengan onkomirasidium. Contoh spesies yang termasuk ke dalam kelas monogenea adalah

Schistosoma mansoni.

Sumber:

- BSE Biologi kelas X, Suwarno

- http://id.wikipedia.org/wiki/Platyhelminthes